Text vorlesen lassen

Ein großer Unterschied zwischen zwei Menschen, der zu Sprach- und Kulturbarrieren und daraus folgenden Missverständnissen führen kann, ist der, ob Wissen vor allem mündlich oder schriftlich weitergegeben wird. Wie viel die Sprache einer Schriftkultur über deren gesellschaftliche Komplexität verrät, möchte ich anhand meiner Muttersprache Deutsch verdeutlichen. In den Jahrhunderten, seit denen Deutsch geschrieben wird, haben sich viele neue gesellschaftliche Prozesse entwickelt, die auf Schreiben basieren. Das kann man an Worten sehen, die von den Grundworten „Schrift“ und „schreiben“ abgeleitet werden. Dabei sind viele Unterschiede bemerkenswert. Eine Beschriftung ist nicht dasselbe wie eine Beschreibung. Eine Anschrift ist etwas anderes als ein Anschreiben. Wenn jemand etwas in der Schule abschreibt, meint das nicht dasselbe, wie wenn jemand etwas in einer Bilanz abschreibt. Keines dieser Beispiele ergibt in einer mündlich tradierten Kultur Sinn.

Zu diesen Herausforderungen in den Nuancen der Bedeutungsunterschiede trägt maßgeblich bei, dass Deutsch viel mit Vorsilben und Wortendungen arbeitet. Ein Einschreiben mit der Post nutzt die Endung -en; eine Einschreibung an der Uni dagegen die Endung -ung. Mit dem Grundwort „Schrift“ heißt die Vorsilbe dann aber In-, also „Inschrift“, und nicht Ein-: das Wort „Einschrift“ gibt es im Deutschen nicht. Unvorstellbar, welche Herausforderungen sich hinter diesen Wortzusammensetzungen für jemanden verbergen, dessen Muttersprache ganz andere Strukturen für die Bildung von Worten nutzt.

Weitere Beispiele für die Komplexität, mit der sprachlich ausgedrückt wird, was in einer Schriftkultur alles vorkommen kann: Ausschreibung und Zuschreibung, Handschrift und Rechtschreibung, Unterschrift und Überschrift. Wobei es nicht zwangsläufig zu einer Überschrift führt, wenn ich etwas überschreibe.

Gesprochenes Deutsch ist also zweifelsfrei Teil der Schriftkultur.Â

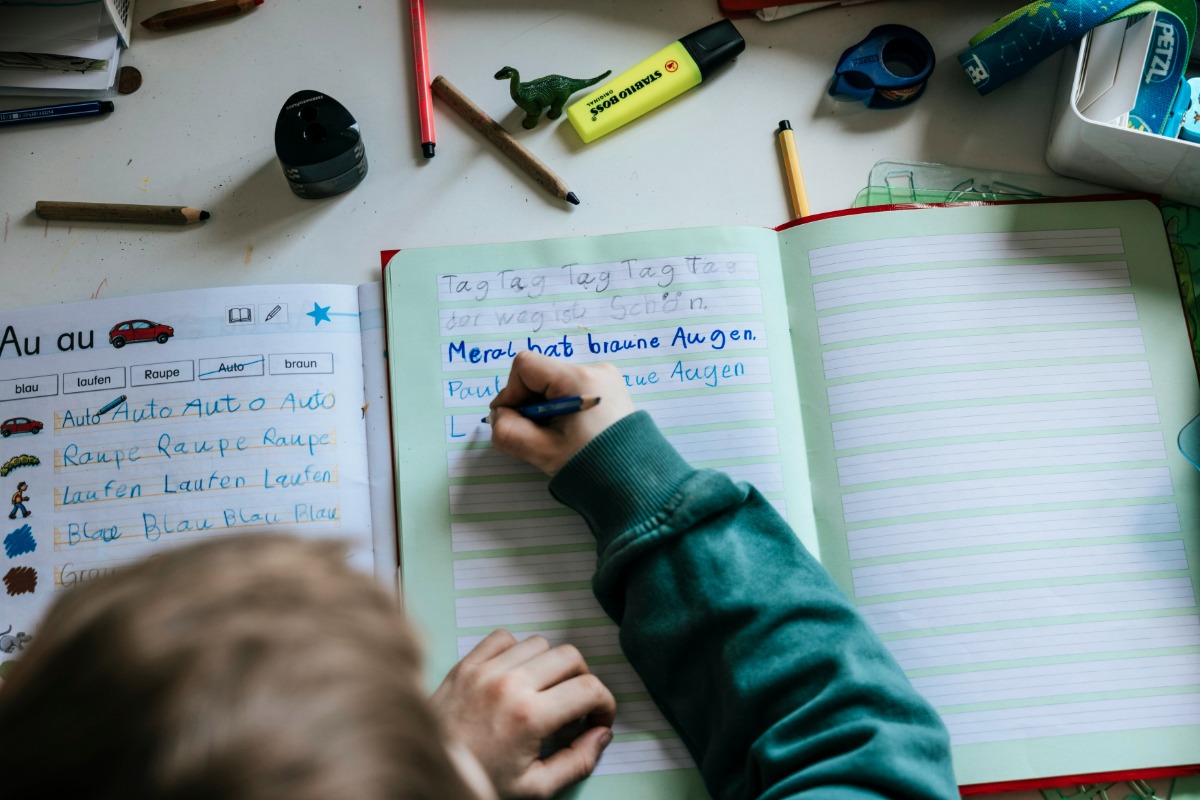

Kein Wunder, dass Kinder jahrelang in die Schule gehen, um die alltäglichen sowie die speziellen Prozesse des Lebens in einer Schriftkultur zu lernen. Ebenso kein Wunder, dass Menschen, die erst als Erwachsene die deutsche Schriftkultur kennenlernen, kaum eine Chance haben, sich in Sprache und Alltag problemlos und stolperfrei zurechtzufinden. Wenn ich mir diese Beispiele regelmäßig vor Augen führe, reagiere ich vielleicht etwas barmherziger, wenn ich das nächste Mal auf Missverständnisse oder sogar Unverständnis bei jemandem stoße, der nicht mit der deutschen Schriftkultur aufgewachsen ist.

Autor: Oliver Stegen. Er hat von 1997 bis 2019 die Rangi in Tansania dabei beraten, fĂĽr ihre Muttersprache eine Rechtschreibung und Schriftmaterial zu entwickeln.