Text vorlesen lassen

Der barmherzige Gott

In der Bibel stellt Gott sich als „barmherziger und gnädiger Gott“ (2. Mose 34,6) vor. Mit solchen theologischen Fachbegriffen sind immer bestimmte Vorstellungen verbunden. Was stellen wir uns unter Gottes „Barmherzigkeit“ vor? Welche Bilder entstehen in unserem Kopf, wenn Gott als „barmherzig“ beschrieben wird?

Im 19. Jahrhundert wurden in Deutschland zahlreiche Ordensgemeinschaften mit dem Namen „Barmherzige Schwestern“ oder „Barmherzige Brüder“ gegründet. Die Mitglieder dieser Gemeinschaften engagierten sich vor allem im Bereich der Krankenpflege. Menschliches Leid war ihnen nicht egal – im Gegenteil, sie ließen sich dadurch zur praktischen Hilfe motivieren.

Wichtig ist dabei Folgendes:

Das Ideal der Barmherzigkeit bedeutet nicht, Freunden, Verwandten und Bekannten zu helfen. Sondern Barmherzigkeit ist offenbar nur dann echt, wenn sie uns dazu bringt, auch einem notleidenden Fremden Hilfe zuteil werden zu lassen.

Doch ist dieses Ideal gemeint, wenn Gott in der Bibel als „barmherzig“ bezeichnet wird? Was genau verbirgt sich hinter dem hebräischen Wort Rachamim, das meist mit „Barmherzigkeit“ oder „Erbarmen“ übersetzt wird? Stimmt seine Bedeutung mit unseren deutschen Vorstellungen überein?

"Bauch, Inneres"

Das hebräische Wort bedeutet zunächst „Bauch, Inneres“. Es wird in der Bibel verwendet, wenn von starken Emotionen die Rede ist: Der innere Bauch brennt – das ist ein Bild für das Gefühl überwältigenden Mitgefühls. Typisch dafür ist das Gefühl einer Mutter gegenüber ihrem hilflosen und bedürftigen Säugling.

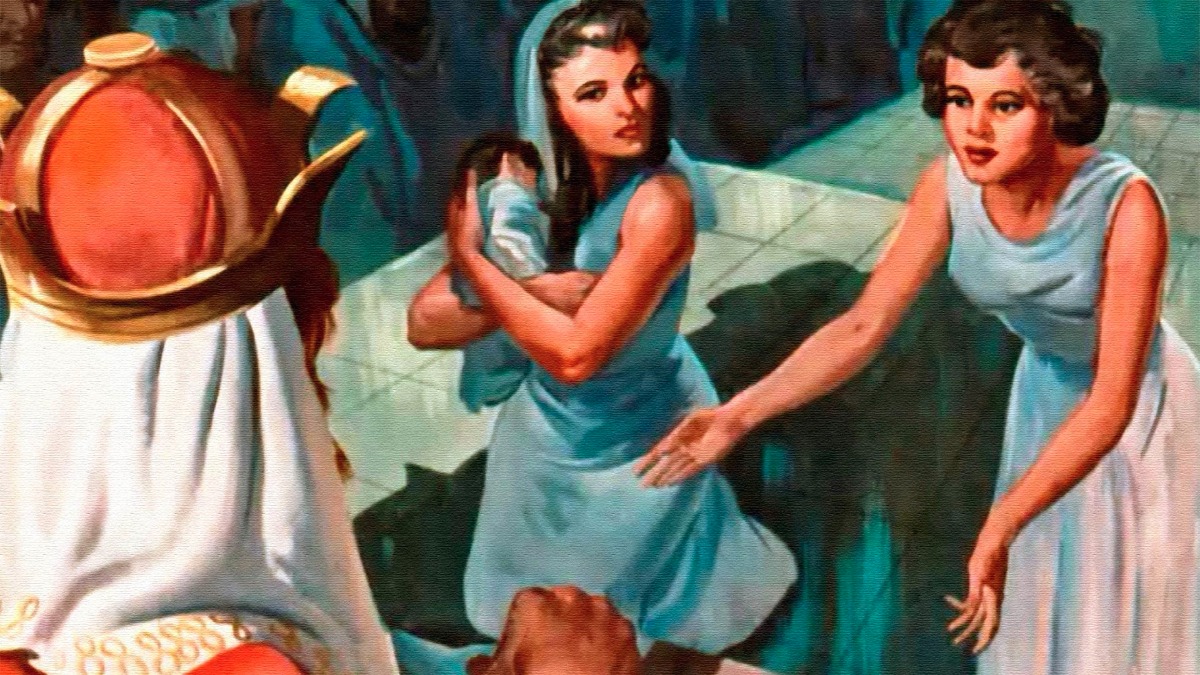

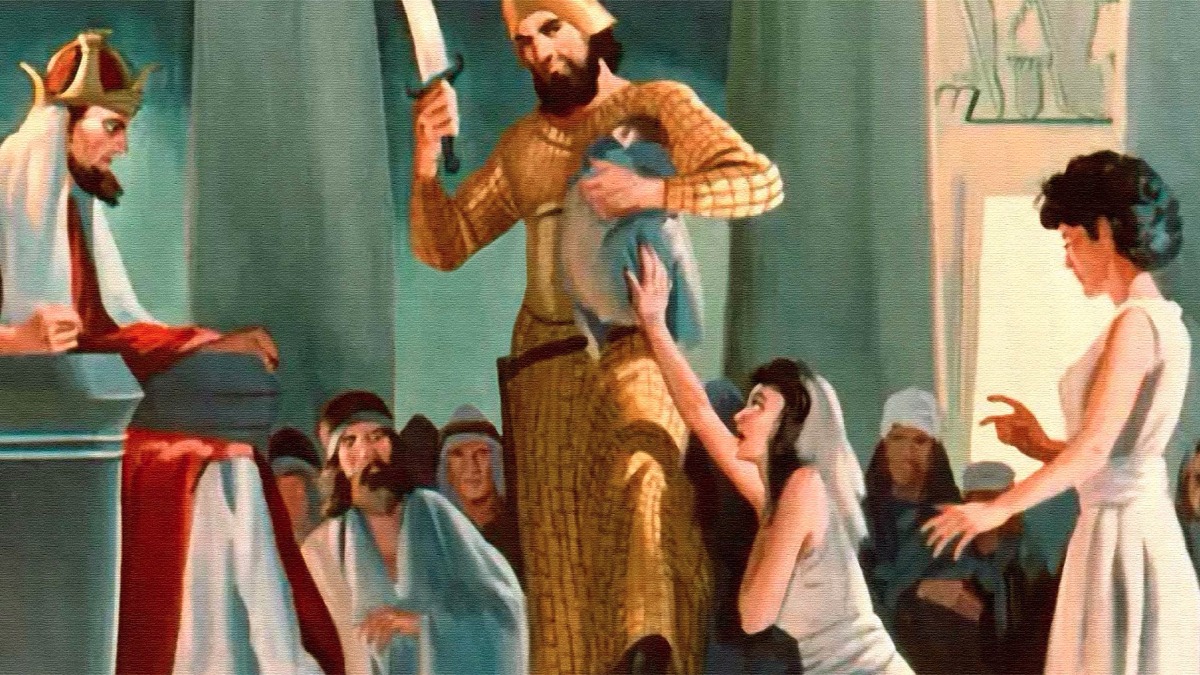

Ein Beispiel dafür bietet die bekannte Geschichte vom „Salomonischen Urteil“ (1. Könige 3,16-28). Zwei Frauen streiten sich um ein Baby. Jede behauptet, es sei ihr Kind. Darauf beschließt der weise König Salomo, der den Rechtsfall entscheiden soll, das Kind zu zerteilen und jeder der beiden Frauen eine Hälfte zu geben. Die echte Mutter erkennt er an ihrer emotionalen Reaktion: Ihr „Inneres“ ist „heiß“ geworden (Vers 26).

Mehr als ein Gefühl

Das Wort Rachamim kann aber auch anders verwendet werden. In einigen Bibeltexten wird berichtet, dass eine Person Rachamim an einer anderen Person „tut“. Hier passt die Übersetzung „Bauch“ natürlich nicht, und auch vom Heißwerden ist nicht die Rede. In diesen Texten geht es nicht nur um ein Gefühl, sondern auch um die Handlungen, die aus diesem Gefühl folgen. Das Wort wird hier meistens mit „Barmherzigkeit“ oder „Erbarmen“ übersetzt.

Diese Übersetzung ist allerdings nicht ideal. Das macht Psalm 103,13 deutlich: „Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.“ Wenn wir unsere Vorstellung von „Erbarmen“ oder „Barmherzigkeit“ an diesen Text herantragen, dann entsteht ein bestimmtes Bild in unserem Kopf. Und dann verbinden wir mit dieser Aussage vielleicht den Gedanken, dass wir Gott leidtun und dass er uns deshalb hilft. Vielleicht denken wir auch, dass Gott uns aus lauter Mitleid unsere Schuld vergibt.

Doch mit dieser Vorstellung wird die erste Hälfte des Psalmverses schwierig. Dort wird Gott mit einem Vater verglichen. Aber warum sollte sich ein Vater über seine Kinder „erbarmen“? Das ist doch eine seltsame Vorstellung, vor allem dann, wenn wir bei den deutschen Wörtern „Erbarmen“ und „Barmherzigkeit“ an die eben erwähnten „Barmherzigen Schwestern“ beziehungsweise „Brüder“ denken. Denn die erbarmen sich ausnahmslos über ihre notleidenden Mitmenschen. Sie helfen jedem, der Hilfe benötigt, etwa weil er krank oder gebrechlich ist.

Etwas ganz Normales

Und genau das ist der Punkt. Der in Psalm 103,13 erwähnte Vater „erbarmt“ sich eben nicht über jeden, der gerade Hilfe braucht – zumindest ist das nicht die Aussage des Textes. Sondern es geht exklusiv um das Verhältnis eines guten Vaters zu seinen Kindern. Er tut eben, im Gegensatz zu den „Barmherzigen Brüdern und Schwestern“, nichts Besonderes, sondern etwas ganz Normales.

Das Kind ist von seinem Vater abhängig, es braucht ihn. Vielleicht hat es Hunger, vielleicht hat es sich beim Spielen verletzt. Und es völlig normal, dass ein Vater seinem Kind hilft und ihm gibt was es braucht. Gerne und aus einem natürlichen Impuls heraus.

Das hebräische Wort Rachamim, das meistens mit „Erbarmen“ oder „Barmherzigkeit“ übersetzt wird, bezeichnet also nicht exakt das, was wir unter diesen deutschen Wörtern verstehen. Sondern es bezeichnet eine durch Emotionen motivierte Hilfe, aber eben nicht gegenüber einer beliebigen, unbekannten Person, sondern gegenüber einer besonders nahestehenden Person.

Damit bekommt Psalm 103,13 einen neuen, überraschenden Sinn: Ein guter Vater gibt seinem hilfsbedürftigen Kind, was es braucht. Er tut das gerne, einfach deshalb, weil es sein Kind ist. Nichts Besonderes also. Das Erstaunliche an diesem Text ist nun, dass Gott nichts anderes tut als ein ganz normaler Vater. Er gibt uns das, was wir brauchen. Er hilft uns gerne. Und Gott ist emotional, er leidet mit uns, wenn wir leiden.

Vom AT bis zum NT

Diese Idee zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, bis ins Neue Testament. Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, wie man beten soll, formuliert er das Gebet, das weltweit von Christen verwendet wird und das als „Vaterunser“ bekannt ist. Anschließend ermutigt er sie, Gott zu vertrauen. Denn Gott ist wie ein Vater zu uns, und jeder gute Vater sorgt für sein Kind.

Jesus verwendet ein Beispiel: Stellen wir uns vor, das Kind bittet seinen Vater um etwas zu Essen. Dann würde doch niemand seinem Kind etwas Schädliches oder Gefährliches wie eine Schlange oder einen Skorpion geben (Lukas 11,11-12). Dadurch, dass Jesus den Menschen Gott als guten Vater vorstellt, wiederholt er eigentlich nur, was schon im Alten Testament ausgedrückt wird: Gott sieht unsere Bedürfnisse und kümmert sich gerne um uns – so, wie Eltern für ihre Kinder sorgen.

Kommen wir noch einmal auf die Frau zurück, deren Bauch (Rachamim) heiß wurden. Die Mutter ist emotional bis in ihr Innerstes bewegt, weil ihr Kind in Lebensgefahr ist. Das ist völlig normal.

Und solche Gefühle sind auch für Gott völlig normal. An einer Stelle in der Bibel verspricht Gott den Israeliten, dass er sie auch in der größten Not nie vernachlässigen wird (Jesaja 49,15): „Wird denn eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich über das Kind ihres Leibes nicht erbarmt?“ – Auch hier sollten wir versuchen, nicht an Mitleid oder Barmherzigkeit zu denken. Denn das hebräische Wort bezeichnet einfach „nur“ die ganz normalen Gefühle und Handlungen einer Mutter.

Niemals!

Auf die Frage, die Gott hier stellt, gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Antwort: „Niemals!“ Gott verspricht den Israeliten in diesem Text: „Ich vergesse und vernachlässige euch nicht, genau wie eine Mutter ihren Säugling nicht vernachlässigt. Sie kann das nämlich gar nicht. Sondern sie wird immer für ihren Säugling sorgen und auf ihn aufpassen. Sie wird ihm alles geben, was er zum Leben braucht. So sorge ich für euch.“

Gott stellt sich uns als jemand vor, der durch unsere Not emotional bewegt wird. Gott ist nicht jemand, der unser Leid einfach nur sachlich zur Kenntnis nimmt. Sondern Gott fühlt wie ein guter Vater oder eine gute Mutter, deren Kind dringend etwas braucht. Man könnte sogar sagen: Gottes „Bauch brennt“, wenn er menschliches Leid wahrnimmt.

Christen gehören zu Gottes Familie. Wenn Christen beten, dann kommen sie nicht wie Bettler zu Gott, die auf ein Almosen hoffen. Sondern sie kommen zu Gott wie kleine Kinder, die ihre Eltern um etwas bitten. Voller Zuversicht, dass Gott die Bitte erhört.

Weil Gott emotional ist, so sehr, dass sein „Bauch brennt“, ist diese Zuversicht berechtigt.

Prof. Dr. Carsten Ziegert war als Wycliff-Mitarbeiter mehrere Jahre im Tschad. Heute arbeitet er als Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule Gießen.

Unser Lesetipp

Was uns die Alltagssprache im alten Testament über Gott verrät

Lebendige Geschichten,

die uns Gott tiefer verstehen lassen.